車中泊で四国遍路 #3参拝の手順

車中泊からは少し離れますが、四国の札所を廻る際の参拝のやり方について書いておきます。

四国遍路独特のお作法もありますので、どうかお付き合いください。

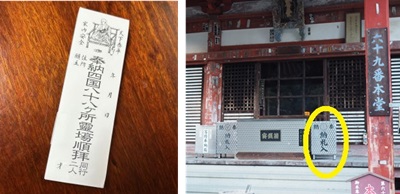

札所には、本堂の他に お大師さんを祀った 大師堂があります。

この2カ所には、必ずお参りします。

参拝の手順

山門で一礼し、手水場で手と口を浄める

札所によっては、駐車場の位置の関係で、山門を通らない場合もありますが、我が家では必ず山門に廻ってお参りを始めます。

一礼して境内に入ったら、まず手水場で手と口を浄めます。

鐘をつく

鐘がつける札所では、つかしていただきます。

ただし、早朝などは鳴らさないのがマナーです。

参拝後に鐘をつくのは縁起が悪い、と言われてますので注意です。

本堂にお詣りする

- ろうそくと線香をあげる

- 鰐口を鳴らす

- 納札を納める

納札については、後で述べます - 賽銭を入れる

- 読経する

大師堂にお参りする

大師堂でも、本堂と同じ手順でお参りします。

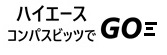

納経所で朱印をいただく

納経所が開いているのは、8時から17時のところがほとんどです。

納経代は、納経帳が500円。掛け軸が700円。白衣が300円です。(2024年4月に改訂されました)

山門を出るときも一礼する

山門で一礼し、次の札所へ向かいます。

その他の注意点

納札

納札とは、お遍路さんの名刺のようなものです。

住所と氏名を書いて、本堂と大師堂の納札入れに納めます。

昨今は個人情報にも気を遣う時代ですから、住所は都道府県まで、名前も姓だけでかまわないようです。

また、お接待をされたときや、道連れになった他のお遍路さんに渡したりもします。

前の晩に、翌日まわる札所の分の納札は書いておくと良いです。

金剛杖

お大師さんの分身として大切に扱います。

宿に入るときは先端を洗って、床の間に逆さに立てる、と教わりました。

本堂や大師堂にお参りするときは、杖立に立てておきます。

また、橋の下にはお大師さんが眠っているという伝説から、遍路は橋では杖をつきません。

かつて、死出の旅路として遍路を廻る人がいた時代には、途中で行き倒れた時に 杖が墓標となったそうです。

八十八番大窪寺には、たくさんの金剛杖が結願した後奉納されています。

私の一巡目の時の杖は、持ち帰って、母が亡くなった時に棺に入れました。

お賽銭

お賽銭用の小銭は、意外と必要です。

我が家ではお賽銭用の貯金箱を用意して、普段から小銭を集めています。最近はキャッシュレス決済が多いので、なかなか集まりませんが、、。

二十三番札所の日和佐薬王寺は、厄落としで有名です。

33段の女厄坂と42段の男厄坂、61段の還暦厄坂があって、その石段の一段一段に一円玉を置いてお参りする風習があります。

日和佐に行くときには、大量の一円玉が必要なんですよね。

よくできたもので、薬王寺には一円玉に両替してくれる両替機があったりします。

お接待

車遍路だと、あまり体験することはありませんが、四国にはまだお接待の文化が残っています。

お遍路さんに食事や宿を提供したり、休憩所を設けてくれたりするものです。

半世紀近く前、一人で遍路を廻った時は、私もいろいろなお接待を受けました。

食べ物やお賽銭をいただいたり、バス代を出してもらったり、タクシー遍路に同乗させてもらったり、。

お接待をする人は、自分の身代わりに巡拝を頼むという気持ちがあるそうです。

お接待を受けたら、ありがたくいただきましょう。

さあ、出発です

いろいろ書いてきましたが、このやり方でなければ遍路じゃない、なんてことは絶対にありません。

遍路の旅はお大師さんと、「同行二人」の旅です。

時代を経て受け継がれてきた信仰の場への敬意をもってお詣りすれば、お四国は暖かく迎えてくれると思っています。

偉そうに述べてますが、私はまだ3巡目を始めたばかりのひよっこです。

親の実家が徳島だったのでお遍路さんに触れる機会が多かったこと、高野山が好きで宿坊でアルバイトをしたり高野山大学で学んだりしたこと、などから、この記事を書いてみました。

諸先達の皆様には、あきれてらっしゃる方もおられるかもしれませんが、どうかお目こぼしくださいませ。